Welche Technologie braucht dein Startup? Der ultimative Entscheidungsguide für Nicht-Techniker

Von Niclas Wunder, Der Gründer und CEO von ByteFront

Die meisten Startup-Projekte überschreiten ihr geplantes Budget erheblich – meist wegen falscher Technologie-Entscheidungen.

Stell dir vor: Du beauftragst eine Agentur mit einer "einfachen Website" für dein Food-Delivery-Startup und zahlst 15.000€ für eine WordPress-Installation. Sechs Monate später merkst du: Du brauchst Benutzer-Accounts, Bestellverwaltung und Lieferanten-Integration. Deine Website kann das nicht. Du musst von vorne anfangen.

Totalverlust: 15.000€ und ein halbes Jahr Zeit.

Während du über die richtige Technologie nachdenkst, baut dein Konkurrent bereits.

Als Gründer ohne Tech-Background stehst du vor einer kritischen Entscheidung: Welche Technologie ist die richtige für dein Projekt? Die falsche Wahl kann dich später teuer zu stehen kommen – sowohl zeitlich als auch finanziell.

Wir erklären dir, welche Technologie für welchen Anwendungsfall die beste Wahl ist. Nach diesem Artikel weißt du genau, welche Technologie du brauchst und wie du den richtigen Partner findest. Dabei berücksichtigen wir die spezifischen Anforderungen des deutschen Marktes – von DSGVO-Compliance bis hin zu lokalen Preisstrukturen.

Die meisten Guides ignorieren diese DACH-spezifischen Herausforderungen völlig. Hier bekommst du eine praktische Entscheidungshilfe, die in der deutschen Realität funktioniert.

Die 4 Projekt-Typen: Dein Technologie-Kompass

Bevor du einen einzigen Euro ausgibst, musst du verstehen, was du eigentlich brauchst. Die meisten teuren Fehlentscheidungen entstehen hier: am Anfang, bei der Grundsatzfrage.

Wir unterteilen alle digitalen Projekte in vier Hauptkategorien. Finde heraus, wo dein Startup hingehört – dann kennst du auch die richtige Technologie-Richtung.

1. Marketing-Website: Deine digitale Visitenkarte

Du brauchst eine Marketing-Website, wenn dein Unternehmen online gefunden werden soll, du Kunden über deine Leistungen informieren willst oder eine professionelle Online-Präsenz benötigst. Der Fokus liegt auf statischen Inhalten wie Texten, Bildern und einem Kontaktformular.

Für die meisten Marketing-Websites reicht ein Content Management System (CMS) wie WordPress oder Drupal völlig aus. Diese Systeme sind bewährt, kostengünstig und lassen sich später leicht erweitern. Warum WordPress meist ausreicht:

- Schnelle Umsetzung durch fertige Themes

- Große Community und umfangreiche Plugin-Auswahl

- Einfache Bearbeitung für dein Team

- SEO-freundlich von Haus aus

- Kosteneffizient bei Standard-Anforderungen

Falls du planst, regelmäßig komplexe Inhalte zu veröffentlichen oder deine Website später mit anderen Systemen zu verbinden, kann eine Lösung mit Next.js und einem Headless CMS wie Sanity sinnvoll sein. Das ist aber meist überdimensioniert für den Start.

Konkrete Kosten in Deutschland: Eine WordPress-Website kostet zwischen 3.000 und 10.000€, während eine Next.js-Lösung mit 8.000 bis 20.000€ zu Buche schlägt. Die Entwicklungszeit beträgt typischerweise 2 bis 4 Wochen.

Unser Tipp: Starte einfach. WordPress deckt über 90% aller Marketing-Website-Anforderungen ab. Komplexere Lösungen kannst du später immer noch umsetzen.

2. Web-App: Dein digitales Produkt

Eine Web-App ist dann die richtige Wahl, wenn Nutzer sich registrieren und anmelden können sollen, du einen Online-Service anbietest oder Nutzer Daten eingeben, bearbeiten oder verwalten sollen. Du brauchst Benutzerrollen und Rechteverwaltung sowie komplexe Geschäftslogik und Datenverarbeitung.

Hier empfehlen wir klar Laravel – ein PHP-Framework, das alles mitbringt, was du für eine professionelle Web-App brauchst. Laravel ermöglicht schnelle Entwicklung durch viele eingebaute Funktionen, hat eine große Community mit umfangreicher Dokumentation und bietet bewährte Sicherheitsstandards "out of the box". Es skaliert problemlos mit deinem Wachstum, DSGVO-Compliance lässt sich sauber implementieren und es integriert gut mit deutschen Business-Tools.

Für deutsche Startups bringt Laravel konkrete Vorteile mit: Das Framework liefert ein komplettes Authentication-System mit, Datenschutz-Features sind bereits integriert, API-Entwicklung für spätere App-Integration ist einfach und Hosting in Deutschland ist problemlos möglich.

Ruby on Rails oder Django sind ebenfalls solide Alternativen. Von JavaScript-basierten Frameworks raten wir bei Startups meist ab – sie sind oft fragmentierter und erfordern mehr individuelle Konfiguration.

Konkrete Kosten in Deutschland: Eine einfache Web-App kostet zwischen 20.000 und 50.000€, während komplexe Web-Apps mit 50.000 bis 150.000€ kalkuliert werden müssen. Die Entwicklungszeit variiert zwischen 6 Wochen und 6 Monaten.

Bei Web-Apps ist DSGVO-Compliance von Anfang an mitzudenken. Laravel macht das einfacher als viele andere Frameworks.

3. Mobile App vs. PWA: Die 30.000€ Entscheidung

Die entscheidende Frage zuerst: Brauchst du wirklich eine App? In vielen Fällen reicht eine Progressive Web App (PWA) – eine Website, die sich wie eine App verhält. PWAs sind günstiger, schneller entwickelt und funktionieren auf allen Geräten.

Eine PWA reicht aus, wenn deine Nutzer keinen Offline-Zugriff brauchen, du keine spezifischen Handy-Features intensiv nutzt, das Budget begrenzt ist oder du schnell an den Markt willst. Eine echte App brauchst du hingegen, wenn Nutzer Offline-Funktionalitäten benötigen, du spezifische Handy-Features intensiv nutzt (Kamera, GPS, Push-Notifications), deine Zielgruppe primär mobile Geräte verwendet oder App-Store-Präsenz für dein Marketing wichtig ist.

Falls du eine echte App brauchst, empfehlen wir React Native. Damit entwickelst du einmal und deine App läuft sowohl auf Android als auch iOS. Das spart etwa die Hälfte der Entwicklungskosten im Vergleich zu separaten Apps.

Auch mobile Apps brauchen meist einen Server im Hintergrund. Auch dafür nutzen wir in der Regel Laravel – so hast du eine einheitliche Technologie-Basis.

Kostenvergleich für deutsche Startups: Eine PWA kostet 20.000 bis 50.000€, eine React Native App 40.000 bis 80.000€ und native Apps für iOS und Android 70.000 bis 150.000€. Die Entwicklungszeit beträgt 3 bis 8 Monate.

Unsere Empfehlung: Starte mit einer PWA. Wenn die Nachfrage da ist und du merkst, dass App-Features nötig sind, kannst du später immer noch eine echte App entwickeln.

4. Automatisierung: Deine unsichtbaren Helfer

Automatisierung ist sinnvoll, wenn repetitive Aufgaben automatisch ablaufen sollen, verschiedene Tools miteinander kommunizieren müssen, du Zeit und Kosten sparen willst oder manuelle Prozesse Fehler verursachen.

Für die meisten Automatisierungen reichen No-Code-Tools wie Make.com oder n8n. Diese Plattformen verbinden verschiedene Services ohne Programmierung. Typische Automatisierungen umfassen die Verbindung von E-Mail-Marketing mit CRM, automatische Übertragung von Bestellungen ins Buchhaltungssystem, automatische Planung von Social Media Posts oder Synchronisation von Kundendaten zwischen verschiedenen Tools.

Bei sehr spezifischen Anforderungen oder wenn du viele eigene Daten verarbeitest, kann eine maßgeschneiderte Lösung mit Laravel sinnvoll sein.

Konkrete Kosten in Deutschland: No-Code Automatisierungen kosten zwischen 3.000 und 12.000€, während Custom Automatisierungen mit 8.000 bis 25.000€ zu Buche schlagen. Die Entwicklungszeit beträgt 1 bis 4 Wochen.

Eine Automatisierung, die deinem Team 10 Stunden pro Woche spart, rechnet sich bei deutschen Lohnkosten meist schon nach wenigen Monaten.

Der DACH-Reality-Check: Was andere Guides verschweigen

Die meisten Technologie-Guides sind für den US-Markt geschrieben. Der deutsche Markt hat aber ganz spezifische Anforderungen, die teure Überraschungen verursachen können.

DSGVO & Compliance: Der Überraschungskosten-Faktor

DSGVO-Compliance ist nicht nur ein rechtliches "Nice-to-have" – es kann dein ganzes Geschäftsmodell betreffen. Die meisten internationalen Tools und Frameworks berücksichtigen deutsche Datenschutzanforderungen nicht von Haus aus.

Die versteckten Kosten sind erheblich: DSGVO-Compliance-Beratung kostet zwischen 5.000 und 15.000€, zusätzliche Entwicklungszeit für Datenschutz-Features bedeutet 20 bis 40 Extra-Stunden, EU-Hosting statt günstigerer US-Server verursacht 200 bis 500€ monatliche Mehrkosten und regelmäßige Compliance-Audits schlagen mit 3.000 bis 8.000€ jährlich zu Buche.

Manche beliebten Tools funktionieren in Deutschland rechtlich nicht. Google Analytics 4 ist nur mit aufwendiger Konfiguration nutzbar, viele US-Cloud-Services benötigen zusätzliche Verträge und Cookie-Banner sowie Consent-Management kosten extra. EU-Hosting ist keine Option, sondern Pflicht – das betrifft deine Technologie-Wahl erheblich.

Bevor du dich für eine Technologie entscheidest, solltest du prüfen: Läuft der Service auf EU-Servern? Gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)? Sind Datenschutz-Features integriert oder bedeuten sie Zusatzaufwand? Können Nutzerdaten problemlos gelöscht werden?

Integration mit deutschen Business-Tools

Das Buchhaltungssystem DATEV ist in Deutschland Standard. Deine Web-App sollte Rechnungsdaten automatisch übertragen können. Viele internationale Frameworks unterstützen das nicht. Deutsche Banken haben eigene APIs und Standards. PSD2-Compliance ist komplex und erfordert spezifische Implementierungen.

Konkrete Beispiele zeigen die Herausforderungen: Für DATEV-Integration hat Laravel gute Plugins, WordPress eher nicht. Deutsche Bank APIs haben bessere Unterstützung bei PHP-basierten Lösungen. GoBD-konforme Archivierung braucht spezifische Datenbank-Setups.

Deutscher Entwicklermarkt: Realistische Erwartungen

Deutsche Entwickler kosten mehr als in anderen Ländern. Dafür bekommst du bessere Kommunikation und kulturelles Verständnis, DSGVO-Expertise von Haus aus, Verständnis für deutsche Geschäftsprozesse und Rechtssicherheit bei Verträgen.

Typische Stundensätze in Deutschland liegen bei 60 bis 90€ für Junior-Entwickler, 90 bis 130€ für Senior-Entwickler und 120 bis 180€ für Spezialisten und Architekten.

Offshore-Entwicklung (Indien, Ukraine) kostet 20 bis 50€ pro Stunde, bringt aber Nachteile bei Kommunikation, Zeitzone und DSGVO-Unsicherheit mit sich. Sie eignet sich für Standard-Entwicklung ohne komplexe Requirements.

Nearshore-Entwicklung (Polen, Tschechien) kostet 40 bis 80€ pro Stunde und bietet EU-Rechtssicherheit sowie ähnliche Zeitzonen. Sie ist geeignet für kostenoptimierte Projekte mit EU-Compliance.

Lokale Entwicklung (Deutschland, Österreich, Schweiz) kostet 80 bis 150€ pro Stunde, bietet aber perfekte Kommunikation und lokale Expertise. Sie eignet sich für komplexe Projekte, bei denen enge Zusammenarbeit nötig ist.

Die 5 teuersten Technologie-Fallen (und wie du sie vermeidest)

Diese Fallen kosten deutsche Startups regelmäßig fünfstellige Beträge. Mit dem richtigen Wissen kannst du sie alle vermeiden.

Falle 1: "Das Neueste ist das Beste"

Viele Agenturen verkaufen gerne die neueste Technologie. Nicht weil sie besser ist, sondern weil sie höhere Stundensätze rechtfertigt und interessanter für Entwickler ist.

Ein Startup für Handwerker-Vermittlung ließ sich beispielsweise eine Microservices-Architektur mit Docker und Kubernetes verkaufen. Kostenpunkt: 80.000€. Das gleiche hätte mit einer einfachen Laravel-App für 25.000€ funktioniert.

Neue Technologien sind oft instabil, schlecht dokumentiert und teuer in der Umsetzung. Für Startups sind sie meist völlig überdimensioniert.

Warnsignale, auf die du achten solltest, sind Aussagen wie "Das ist die Zukunft" (ohne Business-Begründung), "Das nutzt auch Netflix/Google/Facebook" (völlig andere Anforderungen), "Das ist viel skalierbarer" (bei 100 erwarteten Nutzern) oder wenn die Technologie erst vor 1-2 Jahren veröffentlicht wurde.

Die Lösung: Setze auf bewährte Technologien. "Boring is beautiful" – besonders bei Startups. Du kannst später immer noch modernisieren.

Falle 2: "Eine App ist besser als eine Website"

Mobile Apps klingen sexy und modern. In der Realität kosten sie oft doppelt so viel wie eine Web-App und bieten nicht mehr Nutzen.

Ein Fitness-Startup entwickelte beispielsweise eine native App für iOS und Android. Kosten: 70.000€. Nach Launch stellte sich heraus: Eine PWA hätte für 25.000€ dieselben Features geboten.

Versteckte Kosten bei Apps umfassen den App Store Approval-Prozess mit möglichen Verzögerungen und Ablehnungen, regelmäßige Updates für neue OS-Versionen, Entwicklung für zwei Plattformen, App Store Gebühren von 30% bei In-App-Käufen und deutlich teureres Marketing für App-Downloads.

Die smarte Alternative: Starte mit einer PWA. Wenn deine Nutzer wirklich App-Features brauchen, merkst du das schnell und kannst reagieren.

Eine App ist nur dann nötig, wenn mindestens zwei dieser Punkte zutreffen: Offline-Funktionalität ist essentiell, intensive Hardware-Nutzung (Kamera, GPS, Sensoren) ist nötig, Push-Notifications sind geschäftskritisch oder App Store Marketing ist Teil deiner Strategie.

Falle 3: "JavaScript für alles"

JavaScript ist populär und viele Entwickler wollen damit arbeiten. Für Startups ist es oft die schlechtere Wahl.

JavaScript-Frameworks sind oft problematisch wegen des fragmentierten Ökosystems mit zu vielen Optionen, schnellen Veränderungen (was heute modern ist, ist morgen veraltet), dem Bedarf für mehr Konfiguration, komplexeren Deployment-Prozessen und höherer Fehleranfälligkeit.

Ein E-Commerce-Startup ließ sich beispielsweise ein Node.js/React-System entwickeln. Nach 6 Monaten: Performance-Probleme, Security-Issues, der Developer hatte das Projekt verlassen und niemand verstand den Code.

Für Web-Apps sind bewährte Fullstack-Frameworks wie Laravel oft die klügere Wahl: alles aus einer Hand, bewährte Patterns, große Community und einfacher zu wartende Codebases.

Ausnahmen gibt es, wenn du ein sehr interaktives Frontend brauchst oder bereits JavaScript-Expertise im Team hast.

Falle 4: "Wir skalieren später"

Viele Startups sparen am Anfang bei der Architektur und zahlen später ein Vielfaches für die Neuentwicklung.

Konkrete Beispiele technischer Schulden sind nicht normalisierte Datenbanken, die später unmöglich zu erweitern sind, fehlende APIs von Anfang an, wodurch Mobile Apps einen Komplett-Neubau erfordern, monolithischer Code ohne Struktur, bei dem jede Änderung Wochen dauert, oder fehlende Fehlerbehandlung, die zu ständigen Abstürzen im Live-Betrieb führt.

Technische Schulden werden exponentiell teurer. Was am Anfang 2.000€ Mehraufwand gewesen wäre, kostet später 30.000€ Neuentwicklung.

Die Prävention-Strategie umfasst saubere Code-Architektur von Anfang an, API-first denken (auch wenn du sie nicht sofort brauchst), eingebaute automatisierte Tests und gepflegte Dokumentation von Anfang an.

Du musst nicht für Google-Scale bauen, aber grundlegende Sauberkeit ist Pflicht.

Falle 5: "Der günstigste Anbieter gewinnt"

Viele Gründer wählen den günstigsten Entwickler und wundern sich, warum das Projekt im Chaos endet.

Versteckte Kosten bei Billig-Anbietern sind schlechte Code-Qualität, die später teuer zu warten ist, fehlende Dokumentation, wodurch du vom Entwickler abhängig wirst, Sicherheitslücken, die dein ganzes Business zerstören können, fehlende Tests, bei denen jeder kleine Change alles kaputt machen kann, und Kommunikationsprobleme, durch die das Projekt dreimal länger dauert.

Eine Total Cost of Ownership (TCO) Rechnung zeigt: Ein billiger Entwickler kostet 20.000€ Entwicklung plus 40.000€ Wartung/Fixes = 60.000€. Ein guter Entwickler kostet 35.000€ Entwicklung plus 10.000€ Wartung = 45.000€.

Qualitätsindikatoren sind Referenzen von ähnlichen Projekten, klare Projektstrukturen und Zeitpläne, proaktive Kommunikation über Risiken sowie Code-Beispiele und Dokumentationsstandards.

Technologie-Entscheidungsmatrix: Dein Spickzettel

Diese Tabelle hilft dir bei der schnellen Einordnung deines Projekts:

| Projekttyp | Empfohlene Technologie | Entwicklungszeit | Deutsche Preise | Wann nicht geeignet |

|---|---|---|---|---|

| Marketing-Website | WordPress/CMS | 2-4 Wochen | 3.000-10.000€ | Komplexe Datenverarbeitung |

| Einfache Web-App | Laravel | 6-12 Wochen | 20.000-50.000€ | Nur statische Inhalte |

| Komplexe Web-App | Laravel + Vue.js | 3-6 Monate | 50.000-150.000€ | Einfache Anforderungen |

| PWA | Laravel + PWA-Features | 8-16 Wochen | 25.000-60.000€ | Hardware-Zugriff nötig |

| Mobile App | React Native + Laravel | 4-8 Monate | 40.000-100.000€ | Web reicht aus |

| Automatisierung (einfach) | Make.com/n8n | 1-4 Wochen | 3.000-12.000€ | Sehr spezifische Logik |

| Automatisierung (komplex) | Laravel | 4-12 Wochen | 8.000-25.000€ | Standard-Workflows |

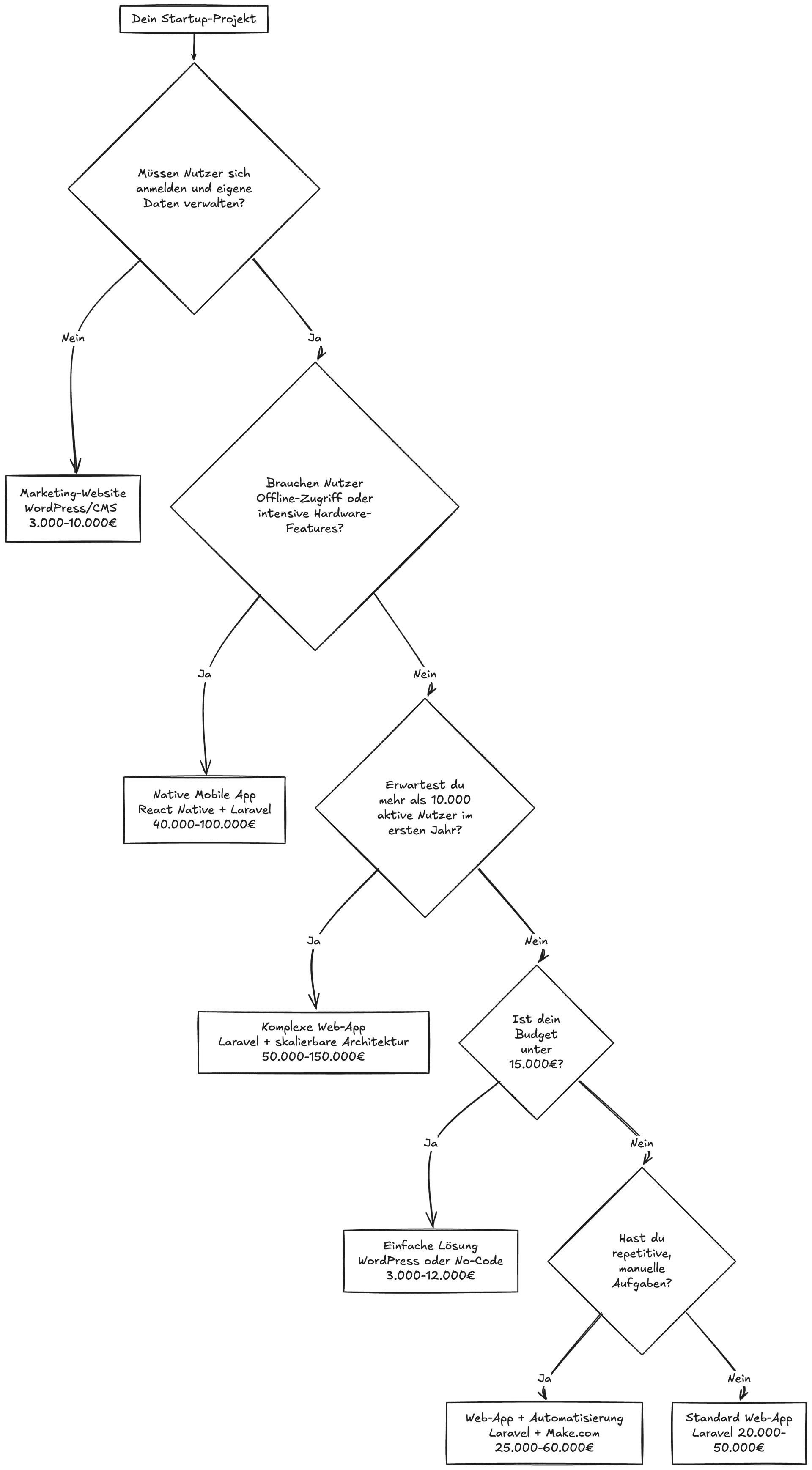

Quick-Decision-Tool

Beantworte diese Fragen der Reihe nach:

Müssen Nutzer sich anmelden und eigene Daten verwalten? Falls ja, brauchst du eine Web-App. Falls nein, reicht eine Marketing-Website.

Brauchen Nutzer Offline-Zugriff oder intensive Hardware-Features? Falls ja, ist eine native App nötig. Falls nein, reichen Web-App oder PWA.

Erwartest du mehr als 10.000 aktive Nutzer im ersten Jahr? Falls ja, solltest du skalierbare Architektur von Anfang an planen. Falls nein, starte einfach und erweitere später.

Ist dein Budget unter 15.000€? Falls ja, wähle WordPress oder No-Code-Lösung. Falls nein, ist Custom Development möglich.

Hast du repetitive, manuelle Aufgaben? Falls ja, prüfe Automatisierung. Falls nein, fokussiere dich auf die Kern-Anwendung.

Partner-Auswahl: Die richtigen Fragen stellen

Die Technologie ist nur so gut wie der Partner, der sie umsetzt. Hier lernst du, wie du technische Kompetenz prüfst, ohne selbst Technik-Experte zu sein.

Technische Kompetenz prüfen (ohne Technik zu verstehen)

Es gibt fünf entscheidende Fragen, die du stellen solltest:

"Warum empfehlen Sie diese Technologie für mein spezifisches Problem?" Eine gute Antwort liefert klare Business-Begründung und erwähnt Alternativen. Eine schlechte Antwort lautet "Das ist modern" oder "Das machen alle so".

"Wie stellen Sie DSGVO-Compliance sicher?" Eine gute Antwort nennt konkrete Maßnahmen, Erfahrung mit EU-Recht und Checklisten. Eine schlechte Antwort lautet "Das machen wir dann später" oder ist vage.

"Was passiert, wenn Sie nicht mehr verfügbar sind?" Eine gute Antwort beschreibt saubere Dokumentation, Code-Übergabe und Support-Optionen. Eine schlechte Antwort weicht aus oder behauptet "Das wird nicht passieren".

"Können Sie 3 ähnliche Projekte zeigen, die Sie umgesetzt haben?" Eine gute Antwort zeigt konkrete Referenzen mit messbaren Ergebnissen. Eine schlechte Antwort zeigt nur große, nicht vergleichbare Projekte oder keine Referenzen.

"Wie sieht Ihr Wartungs- und Update-Prozess aus?" Eine gute Antwort beschreibt klare Prozesse, regelmäßige Updates und Backup-Strategien. Eine schlechte Antwort verschiebt das Thema auf später oder hat keine klaren Strukturen.

Business-Verständnis testen

Achte auf Red Flags: Partner, die nur in technischen Begriffen sprechen, keine Rückfragen zu deinem Geschäftsmodell stellen, unrealistische Timeframes versprechen oder ROI oder Business-Impact nicht erklären können.

Positive Zeichen (Green Flags) sind Partner, die viele Fragen zu deinen Kunden und Prozessen stellen, einfachere Lösungen vorschlagen wenn sie ausreichen, in Business-Metriken statt nur in Features denken und vor möglichen Problemen oder Risiken warnen.

Ein praktischer Test: Bitte sie, dir zu erklären, warum ihre Lösung dein Business voranbringt. Wenn sie das nicht können, verstehen sie dein Problem nicht.

DACH-spezifische Kriterien

Lokale Partner bieten Verständnis für deutsche Geschäftsprozesse, DSGVO-Expertise aus erster Hand, gleiche Zeitzone und Arbeitskultur, Rechtssicherheit bei Verträgen und einfache Kommunikation.

Wichtige Referenzen umfassen andere DACH-Startups in ähnlicher Branche, Erfahrung mit deutschen Tools (DATEV, lokale Payment-Provider) und erfolgreiche DSGVO-Implementierungen.

Um Compliance-Erfahrung zu prüfen, frage: Haben sie schon DSGVO-Audits begleitet? Kennen sie branchenspezifische Anforderungen? Können sie Auftragsverarbeitungsverträge erstellen?

Kostenklarheit und Vertragsbedingungen

Festpreis solltest du verwenden, wenn Anforderungen klar definiert sind, das Projekt überschaubar ist (unter 50.000€) oder du Kostensicherheit willst.

Time & Material ist sinnvoll, wenn sich Anforderungen ändern können, es sich um ein komplexes, exploratives Projekt handelt oder eine langfristige Zusammenarbeit geplant ist.

Versteckte Kosten findest du bei Hosting und Domain-Kosten, SSL-Zertifikaten und Security-Updates, Third-Party-Lizenzen und APIs, Testing und Quality Assurance, Training für dein Team sowie Go-Live-Support.

Bei IP-Rechten musst du klären: Dir gehört der komplette Code, alle Passwörter und Zugänge werden übergeben, Dokumentation ist Teil der Lieferung und es besteht keine Abhängigkeit vom ursprünglichen Entwickler.

Praxis-Beispiele: Echte Entscheidungen, echte Konsequenzen

Diese fiktiven, aber realistischen Beispiele zeigen, wie Technologie-Entscheidungen in der Praxis aussehen können.

Beispiel 1: Vom WordPress-Chaos zur Laravel-Effizienz

Ein Gründer startete einen Online-Marktplatz für regionale Lebensmittel. Initial dachte er: "Ich brauche nur eine Website mit Online-Shop." Seine erste Entscheidung war WordPress mit WooCommerce für 8.000€.

Nach 6 Monaten stellte sich das Problem heraus: 50 lokale Anbieter wollten sich registrieren, jeder Anbieter brauchte einen eigenen Bereich für Produktverwaltung, komplexe Provisionsabrechnung war nötig und WordPress wurde langsam und unübersichtlich.

Die Lösung war eine Migration zu Laravel für 35.000€. Die neuen Features umfassten saubere Anbieter-Verwaltung, automatisierte Provisionsabrechnung, zehnmal schnellere Ladezeiten und DSGVO-konforme Nutzerdatenverwaltung.

Das Ergebnis: Die Conversion-Rate stieg um 40%, administrative Arbeit reduzierte sich um 20 Stunden pro Woche, der Umsatz verdreifachte sich in 6 Monaten und die Plattform konnte auf über 500 Anbieter skalieren.

Das Learning: Bei komplexen Geschäftsmodellen solltest du von Anfang an eine skalierbare Lösung wählen. Die 27.000€ Mehrkosten amortisierten sich in 4 Monaten.

Beispiel 2: App oder nicht App? Ein teurer Lernprozess

Ein Fitness-Startup plante eine App für Personal-Trainer-Vermittlung. Der Gründer war überzeugt: "Fitness funktioniert nur mobil." Der ursprüngliche Plan war eine native iOS und Android App für 70.000€.

Der Wendepunkt kam, als der Entwicklungspartner vorschlug: "Starten Sie mit einer PWA für 25.000€. Wenn die Nachfrage da ist, bauen wir die App."

Nach dem PWA-Launch kamen 1.000 registrierte Nutzer in 4 Wochen, 60% nutzten die PWA wie eine normale App, Push-Notifications funktionierten problemlos und Offline-Funktionen wurden kaum genutzt.

Das Ergebnis nach 12 Monaten: Die PWA hatte alle nötigen Features, 45.000€ Entwicklungskosten wurden gespart, es gab einen schnelleren Market-Entry und das Budget konnte für Marketing statt App-Entwicklung genutzt werden.

Das Learning: Starte mit der einfachsten Lösung, die funktioniert. Du kannst später immer noch aufrüsten, wenn die Nachfrage da ist.

Beispiel 3: Automatisierung rettet Startup vor dem Burnout

Ein 4-köpfiges Beratungsunternehmen wuchs schnell, aber die administrativen Aufgaben wurden überwältigend.

Das Problem umfasste 15 Stunden pro Woche für manuelle Rechnungserstellung, Kundendaten in 5 verschiedenen Tools, in Word erstellte und per E-Mail verschickte Angebote, vergessene Follow-up-Prozesse und ein Team, das über 60 Stunden pro Woche arbeitete.

Die Lösung war eine Make.com-Automatisierung für 5.000€. Die implementierten Automatisierungen umfassten automatische Angebotserstellung aus Vorlagen im CRM, Umwandlung angenommener Angebote zu Rechnungen in DATEV, Follow-up-E-Mails nach festen Zeitplänen, Synchronisation von Kundendaten zwischen allen Tools und automatisches Reporting jeden Montag.

Das Ergebnis: 35 Stunden pro Woche administrative Arbeit wurden gespart (entspricht 50.000€ pro Jahr Personalkosten), der ROI wurde nach 1,2 Monaten erreicht, das Team konnte sich aufs Kerngeschäft konzentrieren und der Umsatz stieg um 40%, weil mehr Zeit für Kundenakquise da war.

Das Learning: Automatisierung bietet oft den besten ROI, den ein Startup haben kann. Schon kleine Verbesserungen können riesige Auswirkungen haben.

Deine nächsten Schritte: Vom Wissen zur Umsetzung

Jetzt weißt du, welche Technologie für welchen Anwendungsfall die richtige ist. Hier ist dein konkreter Aktionsplan:

Phase 1: Klarheit schaffen (Woche 1)

Definiere zunächst deinen Projekttyp mit unserer Entscheidungsmatrix aus diesem Artikel. Bist du bei Marketing-Website, Web-App, Mobile App oder Automatisierung gelandet? Lege dann dein Budget realistisch fest, indem du unsere deutschen Preisangaben als Orientierung verwendest und 20% Puffer für unvorhergesehene Anforderungen einplanst.

Erstelle eine detaillierte Anforderungsliste. Schreibe auf, was das System können muss (Must-have) und was schön zu haben wäre (Nice-to-have). Notiere, wie viele Nutzer du erwartest und welche bestehenden Tools integriert werden müssen.

Kläre abschließend deine Compliance-Anforderungen: Welche Nutzerdaten speicherst du? Gibt es branchenspezifische Anforderungen? Brauchst du EU-Hosting? Welche APIs und Third-Party-Tools sind nötig?

Phase 2: Partner finden (Woche 2-3)

Erstelle eine Longlist mit 5 bis 8 potenziellen Partnern. Suche gezielt nach Agenturen mit deiner gewählten Technologie, achte auf DACH-Referenzen, prüfe Portfolio und Case Studies und schaue dir Testimonials an.

Nimm ersten Kontakt auf und sende unsere fünf entscheidenden Fragen: Warum empfehlen Sie diese Technologie für mein Problem? Wie stellen Sie DSGVO-Compliance sicher? Was passiert, wenn Sie nicht mehr verfügbar sind? Können Sie 3 ähnliche Projekte zeigen? Wie sieht Ihr Wartungs- und Update-Prozess aus?

Prüfe die Referenzen, indem du frühere Kunden kontaktierst, nach konkreten Ergebnissen und Problemen fragst und überprüfst, ob Projekte noch online und funktional sind.

Erstelle dann eine Shortlist mit 2 bis 3 finalen Kandidaten. Bewerte nach technischer Kompetenz, Business-Verständnis, Kommunikation und Sympathie sowie Preis-Leistungs-Verhältnis.

Phase 3: Entscheidung treffen (Woche 4)

Hole detaillierte Angebote ein mit Festpreis und genauer Scope-Definition, Auflistung aller Leistungen und Ausschlüsse, Zeitplan mit Meilensteinen sowie Wartungs- und Support-Optionen.

Prüfe die Verträge besonders auf IP-Rechte (Code gehört dir), Quellcode-Übergabe, Dokumentations-Standards, Wartungs-Vereinbarungen sowie Haftung und Gewährleistung.

Beziehe dein Bauchgefühl ein: Mit welchem Team kannst du dir langfristige Zusammenarbeit vorstellen? Wer stellt die besten Rückfragen? Wer macht den kompetentesten Eindruck?

Starte schließlich mit einem MVP. Beginne mit der einfachsten Version, die funktioniert: Kern-Features first, später erweitern statt alles auf einmal, früh Nutzer-Feedback einsammeln und Budget für Iteration einplanen.

Checkliste: Bist du bereit für den Start?

Überprüfe, ob du folgende Punkte abhaken kannst: Technologie-Entscheidung getroffen und begründet, realistisches Budget mit 20% Puffer, klare Anforderungsliste (Must-have vs. Nice-to-have), DSGVO-Anforderungen geklärt, Partner mit passender Expertise gefunden, Vertrag mit IP-Rechten und Übergabe-Klauseln, MVP-Scope definiert und Zeitplan mit Meilensteinen vereinbart.

Fazit: Technologie ist Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck

Die wichtigsten Erkenntnisse für deine Technologie-Entscheidung: Einfach schlägt kompliziert. WordPress löst oft mehr Probleme als eine Custom-Entwicklung für 50.000€. Boring Technology ist für Startups meist die bessere Wahl.

Der deutsche Markt ist anders. DSGVO, deutsche Tools und lokale Preisstrukturen machen den Unterschied. Internationale Ratschläge funktionieren hier oft nicht.

Der Partner ist wichtiger als die Technologie. Der beste Code nützt nichts, wenn der Entwickler nicht versteht, was dein Business braucht. Investiere Zeit in die Partner-Auswahl.

Starte klein, denke groß. Beginne mit einem MVP, das die Kernfunktionen abdeckt. Du kannst später immer noch erweitern – aber erst, wenn du weißt, dass die Nachfrage da ist.

Bedenke die Total Cost of Ownership. Die Entwicklung ist nur der Anfang. Hosting, Wartung, Updates und Compliance-Kosten laufen über Jahre. Plane langfristig.

ROI geht vor Features. Jede Technologie-Entscheidung sollte sich rechnen. Frage immer: "Wie hilft das meinem Business?" statt "Ist das technisch cool?"

Die richtige Technologie-Wahl kann den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern deines Startups ausmachen. Aber sie muss nicht kompliziert sein. Mit dem Wissen aus diesem Artikel triffst du fundierte Entscheidungen, die dein Business voranbringen statt es zu belasten.

Brauchst du Hilfe bei deiner konkreten Technologie-Entscheidung?

Als Agentur für maßgeschneiderte Software unterstützen wir DACH-Startups dabei, die richtige Technologie-Strategie zu entwickeln. Wir denken wirtschaftlich und setzen technisch um – ohne Fach-Chinesisch, dafür mit klarem Business-Fokus.

Vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch und lass uns gemeinsam schauen, welche Technologie für dein spezifisches Projekt die richtige ist.